Armatura

Le armature medievali non solo offrivano protezione sul campo di battaglia, ma rappresentavano anche lo status e le abilità dei guerrieri.

In questa sezione delle domande frequenti sulle armature, troverai risposte chiare ai dubbi più comuni sui materiali, la manutenzione e le differenze tra gli stili di armatura esistiti nel corso dei secoli.

Scopri come scegliere l'armatura giusta per te, come prendertene cura correttamente e molto altro. Tutto ciò che devi sapere sulle armature storiche è qui, in questa guida completa.

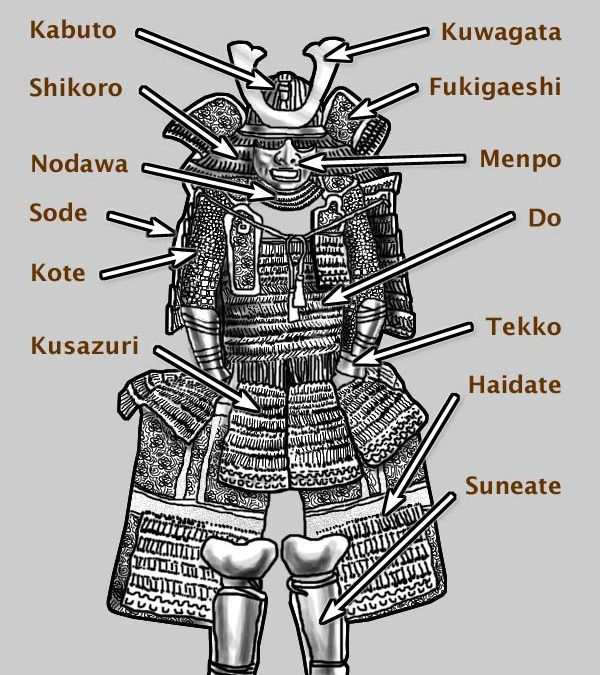

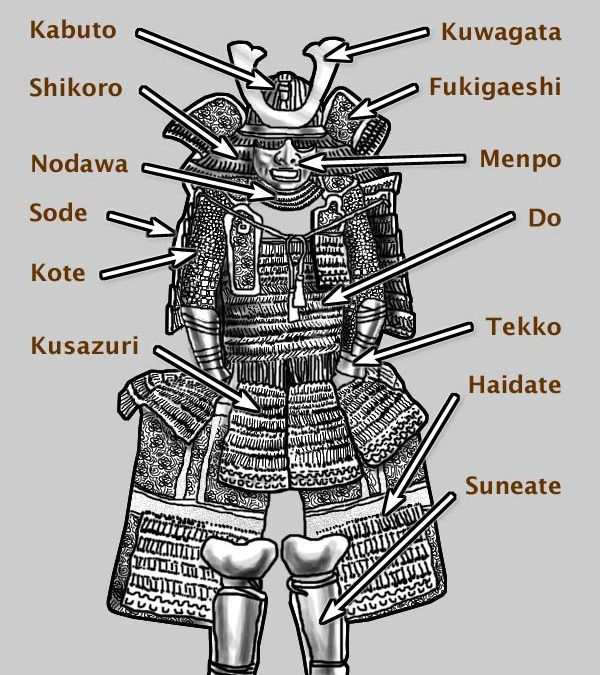

Il kabuto è un componente essenziale dell'armatura giapponese, che occupa un posto di rilievo nella storia militare del Giappone feudale. Questo elegante elmo non solo protegge la testa e il viso del guerriero in situazioni di combattimento, ma rappresenta anche un simbolo di status e abilità. Ancora oggi, il kabuto è utilizzato in cerimonie e festival tradizionali, conferendo un'aria di riverenza verso la ricca eredità culturale del Giappone.

I kabuto sono riconosciuti per la loro estetica affascinante, con dettagli intricati che spesso riflettono elementi della natura, della fauna e figure divine. Con l'avanzare della tecnologia della metallurgia, i design divennero più complessi, incorporando nuovi elementi ornamentali e materiali migliori. Inizialmente, i kabuto erano modelli più semplici e funzionali; tuttavia, col tempo si trasformarono in espressioni ricche di arte e maestria artigianale.

Un aspetto distintivo del kabuto è il maedate, un ornamento posto sulla parte superiore dell'elmo. Generalmente, questo emblema era una cresta metallica o una scultura che rappresentava il guerriero o il suo clan, permettendo così di identificare il suo status e lealtà. Insieme al maedate, un altro elemento cruciale è lo shikoro, una protezione per il collo che pende dal bordo inferiore dell'elmo, composta da molteplici lastre di metallo o cuoio che offrono ulteriore sicurezza al portatore.

I kabuto erano considerati tesori familiari, spesso tramandati di generazione in generazione, e la loro cura e manutenzione venivano effettuate con grande attenzione. Essere in possesso di un kabuto era non solo un simbolo di ricchezza, ma anche di un profondo rispetto per l'arte della guerra. Oggi, sono oggetto di ammirazione in festival culturali e sfilate, oltre a essere pezzi centrali in collezioni d'arte che preservano la storia giapponese.

In sintesi, il kabuto non è solo un pezzo di armatura; è una testimonianza dell'eredità storica e artistica del Giappone, che continua a essere valutata sia per la sua funzionalità che per la sua bellezza estetica.

Il sode è un elemento fondamentale all'interno dell'armatura samurai, svolgendo un ruolo essenziale nella protezione del guerriero. Si tratta di una placca rigida che protegge le spalle, legandosi al dō (parte centrale dell'armatura) tramite cinghie e fibbie, garantendo così una vestibilità sicura ed efficace. La forma e le dimensioni delle sode sono evolute nel corso dei secoli, segnando traguardi significativi nella storia dell'armatura giapponese.

Durante il periodo Heian (794-1185), le sode erano relativamente semplici, mostrando un design rettangolare che copriva solo le spalle. Tuttavia, fu nel periodo Muromachi (1336-1573) che questi elementi si trasformarono in pezzi più elaborati, adottando forme curve che non solo proteggevano le spalle, ma estendevano la loro copertura anche alle braccia, offrendo una maggiore difesa in combattimento.

I materiali utilizzati per la realizzazione delle sode variano notevolmente, adattandosi a fattori come il budget, il clima e la funzionalità richiesta. Le sode potevano essere realizzate in:

- Cuoio: Flessibili e leggere, ideali per climi caldi o per attività che richiedevano agilità, come l'equitazione.

- Seta: Spesso utilizzate per decorazione, offrivano un tocco di distinzione.

- Metallo: Fornivano una protezione maggiore, anche se a costo di un peso maggiore e minore flessibilità.

- Bambù: Un'opzione più leggera e versatile che veniva utilizzata anche in alcune sode.

Oltre alla loro funzione difensiva, le sode erano anche un simbolo di status e ricchezza. I samurai utilizzavano questi pezzi per esibire la loro distinzione sociale; alcune erano decorate con intrincati motivi in rilievo, come fiori e animali, mentre altre presentavano elaborate pitture o stampe. Inoltre, molte sode incorporavano il mon (stemma nobiliare) del samurai, facilitando l'identificazione del guerriero nel fervore del combattimento. In questo modo, le sode non solo fornivano protezione in battaglia, ma servivano anche come un registro visivo e simbolico dell'identità del samurai.

La Nodawa è un elemento fondamentale dell'armatura giapponese tradizionale, progettato specificamente per proteggere il collo e la gola del guerriero durante i combattimenti. Questo componente cruciale dell'armatura, che adotta la forma di una lastra metallica, si curva dolcemente attorno al collo e si fissa sulle spalle, fornendo una protezione vitale in una delle zone più esposte del corpo in battaglia.

Oltre alla sua funzione di protezione fisica, la Nodawa funge anche da una sorta di collo alto, proteggendo il guerriero dal vento freddo e dalla pioggia, rendendola un elemento pratico nel contesto climatico giapponese. Il suo design non si concentrava solo sulla difesa; nel corso dei secoli, la Nodawa è anche evoluta esteticamente, incorporando una varietà di stili e decorazioni. Questi ornamenti di solito comprendono motivi intricati di dragoni, fiori e altri simboli che risuonano con la cultura e la mitologia giapponesi, aggiungendo un livello di sofisticazione che elevava il suo valore non solo come protezione, ma anche come una manifestazione d'arte.

La Nodawa non serviva solo come elemento protettivo; era anche un simbolo di status e rango all'interno dell'esercito giapponese. Le variazioni nel suo design e ornamentazione potevano indicare il livello di leadership o la posizione sociale del guerriero che la indossava. In questo modo, non solo si tutelava l'integrità fisica del combattente, ma si rifletteva anche la sua dignità e onore sul campo di battaglia.

Oggi, la Nodawa è diventata un elemento di interesse culturale e storico e può essere vista in armature tradizionali giapponesi utilizzate in cerimonie e festival storici che celebrano questa ricca eredità. Inoltre, è comune trovarla in musei che ospitano collezioni di manufatti storici, così come in collezioni private di appassionati di armature giapponesi.

Questo patrimonio culturale ci ricorda non solo l'importanza della nodawa come protezione, ma anche come un'eredità della ricca tradizione marziale e dell'estetica della storia giapponese.

I quijotes o braghe sono elementi fondamentali nella storia delle armature medievali, progettati specificamente per proteggere la parte superiore delle gambe, in particolare le cosce, dei guerrieri e dei cavalieri sul campo di battaglia. Questi componenti dell'armatura sono il risultato di un'evoluzione significativa nel corso dei secoli, riflettendo le diverse esigenze di protezione che sono emerse in vari contesti culturali e geografici. Durante il Medioevo, in un periodo caratterizzato da conflitti armati frequenti, la necessità di difese robuste era fondamentale per sopravvivere agli attacchi di armi come spade, lance e frecce.

Nella loro costruzione, i quijotes o braghe sono generalmente composti da diverse placche di metallo articolate, che possono essere di acciaio o ferro, unite da cinghie di cuoio, rivetti o cerniere. Questa articolazione è essenziale, poiché consente al guerriero di mantenere un certo grado di mobilità e flessibilità nonostante il peso della protezione. Oltre a svolgere la loro funzione di protezione, i quijotes si integrano con altri pezzi dell'armatura, come la cintura e le grebe (che proteggono le tibie), così come le poleyns (destinate a proteggere le ginocchia). Questo sistema di difesa integrale fornisce una copertura completa per le estremità inferiori, cruciale per ogni combattente.

I quijotes si sono anche adattati alle diverse tradizioni belliche delle culture in cui venivano impiegati. Ad esempio, alcuni design incorporavano una protezione aggiuntiva nota come "borsa", che copriva l'inguine e la parte posteriore, aumentando così la difesa delle aree vitali. D'altra parte, ci sono quijotes che erano costruiti per essere più leggeri, al fine di facilitare una maggiore agilità in combattimento. Questa diversità nel design sottolinea come la funzionalità sia sempre stata una priorità nell'evoluzione delle armature.

Con il progredire della tecnologia e della strategia militare verso il Rinascimento, i quijotes e altre parti delle armature a piastre cominciarono a essere gradualmente sostituiti da opzioni più leggere e flessibili, come le corazze di cuoio e le armature a maglie. Tuttavia, nonostante questa trasformazione nell'equipaggiamento militare, i quijotes rimangono un simbolo iconico della protezione robusta offerta dalle armature medievali e della loro rilevanza nella storia della guerra.

Sebbene il contesto attuale sia molto diverso, l'eredità di questi pezzi di armatura perdura nel campo della ricreazione storica e nella cultura popolare. I quijotes sono, oggi, oggetto di ammirazione e studio, rappresentando la maestria dell'artigianato medievale e la lotta per la sopravvivenza in un mondo sempre in cambiamento.

Il ristre d'armatura è un termine che fa riferimento all'insieme di armi, strumenti e accessori che un guerriero o cavaliere portava in vita o sui fianchi durante il periodo medievale. Questo repertorio includeva una varietà di oggetti, come spade, coltelli, asce e martelli da guerra, che erano essenziali sia nel combattimento che nella difesa personale. Oltre alle armi, il ristre poteva incorporare strumenti indispensabili come pietre per affilare, portacarte e sacche per le provviste, diventando così uno strumento di valore inestimabile per coloro che affrontavano i pericoli del campo di battaglia.

L'importanza del ristre d'armatura risiede non solo nella sua funzione pratica durante gli scontri, ma anche nel simbolismo che rappresentava. Questo insieme di armi e strumenti era fissato alla vita del guerriero tramite una cintura di cuoio o tessuto, che spesso presentava decorazioni ornamentali che rivelavano il status e la ricchezza del portatore. Pertanto, il ristre non solo fungeva da mezzo di difesa, ma era anche una vetrina dell'identità sociale ed economica del guerriero.

All'interno di questo insieme, la sacca o pouch era un elemento particolarmente utile. Permetteva il trasporto di provviste essenziali come cibo e acqua, così come la conservazione di oggetti piccoli come monete e strumenti. Il design e l'ornamentazione di queste sacche variavano in base al livello sociale del guerriero, riflettendo la sua ricchezza e i suoi gusti personali.

Nel contesto più ampio del commercio medievale, i ristras d'armatura erano anche oggetto di scambio, e la loro qualità poteva determinare il prestigio di un cavaliere in corte o in battaglia. Con l'ascesa del commercio di armi durante il Medioevo, questi accessori iniziarono a essere elaborati con maggiore dettaglio e stile, diventando pezzi veramente unici e personalizzati che posero le basi per il mercato attuale delle riproduzioni medievali.

Pertanto, il ristre d'armatura è molto più di un semplice insieme di strumenti; è un simbolo del periodo medievale che combina pragmatismo ed estetica, unendo la difesa personale con l'espressione dello status sociale. Questi elementi hanno influenzato notevolmente la rappresentazione culturale dei guerrieri medievali oggi e continuano a suscitare interesse per collezionisti e appassionati del mondo medievale.

La pancera è uno dei componenti fondamentali dell'armatura a piastre, un tipo di protezione utilizzata prevalentemente durante il periodo medievale. Questa forma di armatura è caratterizzata dall'essere realizzata con piastre di metallo assemblate in modo da garantire una copertura estensiva del corpo del portatore.

In particolare, la pancera copre efficacemente la parte inferiore del torso e l'addome, aree cruciali e vulnerabili in un combattimento. Questo elemento non solo offre protezione fisica contro tagli e colpi, ma è anche essenziale nel design dell'armatura. La pancera è fissata alla corazza tramite cinghie o fibbie, e lavora in sinergia con altre parti dell'armatura, come spallacci, grembiuli e tassetti, per fornire una difesa integrale. In diverse occasioni, la pancera poteva essere separata dall'armatura, permettendo all'utente di utilizzarla autonomamente per una difesa più specifica nell'area della vita e dell'addome.

La popolarità della pancera in Europa si consolidò durante il XIV secolo, per poi continuare ad evolversi nei secoli XV e XVI. Col tempo, si trasformò in un pezzo più complesso e ornamentale. Molte di queste panceras erano decorate con incisioni dettagliate o intarsi che non solo aumentavano il loro fascino visivo, ma ne esaltavano anche il valore come oggetto d'arte. Oltre alla sua funzione difensiva, la pancera possedeva un significato estetico e simbolico. Rappresentava stato e potere, riflettendo l'abilità e la maestria dell'armiere che l'aveva fabbricata. In alcuni casi, questi artigiani incorporavano gli stemmi o le insegne familiari nella pancera, creando un pezzo unico e personalizzato, rendendola un elemento significativo per il suo portatore.

La pancera non solo è un testimone del progresso tecnologico nella fabbricazione di armature, ma rafforza anche l'individualità e i successi sociali dei guerrieri e dei cavalieri che la indossavano. Questo articolo essenziale dell'armatura a piastre riflette un equilibrio tra funzionalità ed estetica, assicurando che il suo patrimonio perduri attraverso la storia militare europea e la cultura del combattimento.

La barbera, conosciuta anche come barbote, è un elemento fondamentale dell'armatura medievale che svolgeva un ruolo essenziale nella protezione del guerriero. Questo dispositivo si univa al casco con l'intento di proteggere la parte inferiore del viso, compresa la bocca, il mento e le mascelle. Nel corso della storia, la barbera ha ricevuto numerosi nomi, come babera, baberol, barberol, babador, barbique, baberón, barbete e guardapapo.

Il suo uso risale alla metà del XIV secolo, e il suo design iniziale è stato concepito per offrire supporto al bacinete, un tipo di casco che, a causa del suo peso e della sua struttura, poteva muoversi in modo instabile durante il combattimento. Nel tempo, sono state incorporate innovazioni come la gorgiera o gorguerín, che si fissava al coselete e allo spaldar tramite cinghie, migliorando significativamente la sua funzionalità e protezione.

La funzione principale del barbote è quella di garantire la protezione delle seguenti aree del guerriero sul campo di battaglia:

- Bocca

- Mento

- Mascelli

I barboti venivano comunemente realizzati in acciaio e ferro, il che garantiva la loro resistenza durante i combattimenti.

I barboti si adattavano in vari modi ai diversi tipi di caschi e elmi dell'epoca, dimostrando un'impressionante versatilità:

- Bacinete: Il barbote si univa tramite cinghie o cerniere, consentendo al guerriero di sollevarlo e abbassarlo secondo necessità, offrendo così una protezione aggiuntiva senza sacrificare la mobilità.

- Elmo chiuso: In questo tipo, il barbote costituiva parte integrante del casco, estendendosi dalla parte inferiore per proteggere il viso e il collo del guerriero.

- Grande Elmo: Progettato in modo più robusto, il barbote in questi caschi raggiungeva la parte superiore del petto, specialmente nei modelli spagnoli del XV e XVI secolo, noti come almetes a "becco di passero".

- Almete: Qui, il barbote si univa al casco e molte volte si estendeva verso il petto, fornendo maggiore stabilità e protezione.

- Borgoñota: In alcuni modelli di borgoñota, fu incorporato un barbote per aumentare la protezione facciale.

- Caschi da torneo: Questi caschi erano progettati con barbotes specialmente grandi e robusti, estendendosi fino a metà del corpetto per garantire sostegno e protezione aggiuntiva durante i tornei.

Con l'evoluzione delle tattiche di battaglia, anche il design del barbote è cambiato. La sua adattabilità a nuove circostanze è affascinante:

- Protezione contro nuove armi: Con l'emergere di armi capaci di penetrare le armature, come spade lunghe coniche e asce di petto, il barbote è stato modificato per offrire una maggiore protezione in aree vulnerabili.

- Integrazione con altri elementi: Con l'inserimento della gorgiera, è aumentata l'efficacia nella protezione dell'intera zona superiore dell'armatura, creando un insieme più coeso.

- Adattamento a diversi tipi di caschi: Il barbote si è adattato a vari caschi come elmo, almete e borgoñota, rispondendo alle caratteristiche specifiche di ciascun design.

- Miglioramento della stabilità: Nei secoli XV e XVI, specialmente in Spagna, il barbote è stato ampliato, raggiungendo metà del corpetto, traducendosi in maggiore stabilità, un aspetto cruciale nei tornei.

- Versatilità per usi diversi: I barboti sono stati progettati specificamente per guerra e tornei, permettendo la creazione di modelli più leggeri che offrivano maggiore mobilità e comfort al guerriero.

- Evoluzione delle dimensioni: Nel XVI secolo, si è visto un aumento delle dimensioni del barbote negli almetes spagnoli, generando il termine "baberón". Tuttavia, verso la fine dello stesso secolo, si è riconosciuta la necessità di un design più leggero e maneggevole.

- Risposta alle tattiche di cavalleria: Con l'aumento della cavalleria pesante, la struttura del barbote è stata rinforzata per proteggere dai devastanti impatti delle lance in combattimento.

Queste adattamenti nel corso del tempo sono testimoni della complessità e della necessità di risposta contemporanea alle mutevoli tattiche di battaglia, così come alle innovazioni nell'armatura. Il barbote, come componente chiave dell'armatura medievale, ci ricorda la ricca storia e l'evoluzione dell'equipaggiamento bellico durante una delle epoche più affascinanti dell'umanità.

Il gorjal, conosciuto anche come gorgiera, è un pezzo chiave dell'armatura medievale, progettato per offrire protezione al collo e alla parte superiore del petto del guerriero. La sua importanza nel combattimento è innegabile, poiché svolge un ruolo critico nella difesa durante le battaglie. Di seguito sono presentati gli aspetti più rilevanti su questo pezzo fondamentale dell'abbigliamento bellico dell'epoca:

Funzioni Principali

- Protezione del Collo: Agisce come la prima linea di difesa per questa area vulnerabile, evitando tagli e colpi.

- Supporto Strutturale: Fornisce una base solida per altri pezzi dell'armatura, come il casco, aumentando la stabilità e la protezione del guerriero.

- Integrazione con l'Armatura: Si unisce allo scudo e alla schiena, creando un involucro protettivo che garantisce una difesa completa della parte superiore del torso.

Caratteristiche Principali

- Posizione: Veniva collocato nella parte superiore del petto, coprendo la parte posteriore del collo e le spalle.

- Struttura: Generalmente, consisteva in un collo di ferro diviso in due pezzi articolati, progettato per facilitare la regolazione.

- Materiali: Di solito era realizzato in metallo, come ferro o acciaio, offrendo la robustezza necessaria per resistere agli impatti.

Evoluzione e Uso

- Era uno dei primi pezzi da indossare quando ci si vestiva con l'armatura.

- In alcuni casi, un gorjal alto poteva sostituire la gola, che proteggeva specificamente la parte anteriore del collo.

- Il suo design evolveva per migliorare sia la mobilità che la protezione, in risposta alle tattiche di combattimento in cambiamento.

Regolazione e Comfort

La regolazione del gorjal era essenziale per la sua efficacia in combattimento. Si otteneva attraverso vari metodi:

- Design Articolato: Grazie alla sua costruzione in due pezzi, il gorjal poteva essere regolato comodamente attorno al collo del guerriero.

- Sistema di Chiusura: Di solito si chiudeva con fibbie e cinghie, consentendo una regolazione personalizzata.

- Integrazione con Altri Pezzi: Unito allo scudo e al dorso, il suo design garantiva che rimanesse al suo posto durante il combattimento.

- Regolazione Personalizzata: I fabbri producevano gorjali su misura, garantendo una vestibilità ottimale per ogni guerriero.

- Imbottitura Interna: Spesso includeva imbottitura in cuoio o tessuto per migliorare il comfort.

- Forma Ergonomica: Il suo design segue l'anatomia del collo e delle spalle per una vestibilità più precisa.

Situazioni Critiche di Combattimento

Il gorjal è diventato un pezzo indispensabile in diverse situazioni di battaglia:

- Protezione Contro Attacchi al Collo: Difende una zona vitale da tagli e colpi.

- Difesa Contro Armi da Asta: Aiuta a deviare impatti negli scontri contro i lancieri.

- Combattimento Corpo a Corpo: Fornisce protezione aggiuntiva contro attacchi opportunisti.

- Cariche di Cavalleria: Protegge il cavaliere durante impatti laterali e frontali negli scontri iniziali.

- Difesa Contro Proiettili: Anche se non è la sua funzione principale, può aiutare a ridurre l'impatto delle frecce.

- Supporto per il Casco: Facilita la distribuzione del peso del casco, migliorando il comfort nei combattimenti prolungati.

- Protezione Contro Colpi Ascendenti: Utile per proteggere il collo e il mento in attacchi da sotto.

Il gorjal, integrandosi con gli altri pezzi dell'armatura, formava un sistema di difesa robusto ed efficace, cruciale per la sopravvivenza del guerriero sul campo di battaglia. Il suo design e la sua funzionalità hanno lasciato un'impronta significativa nella storia della protezione personale in combattimento.

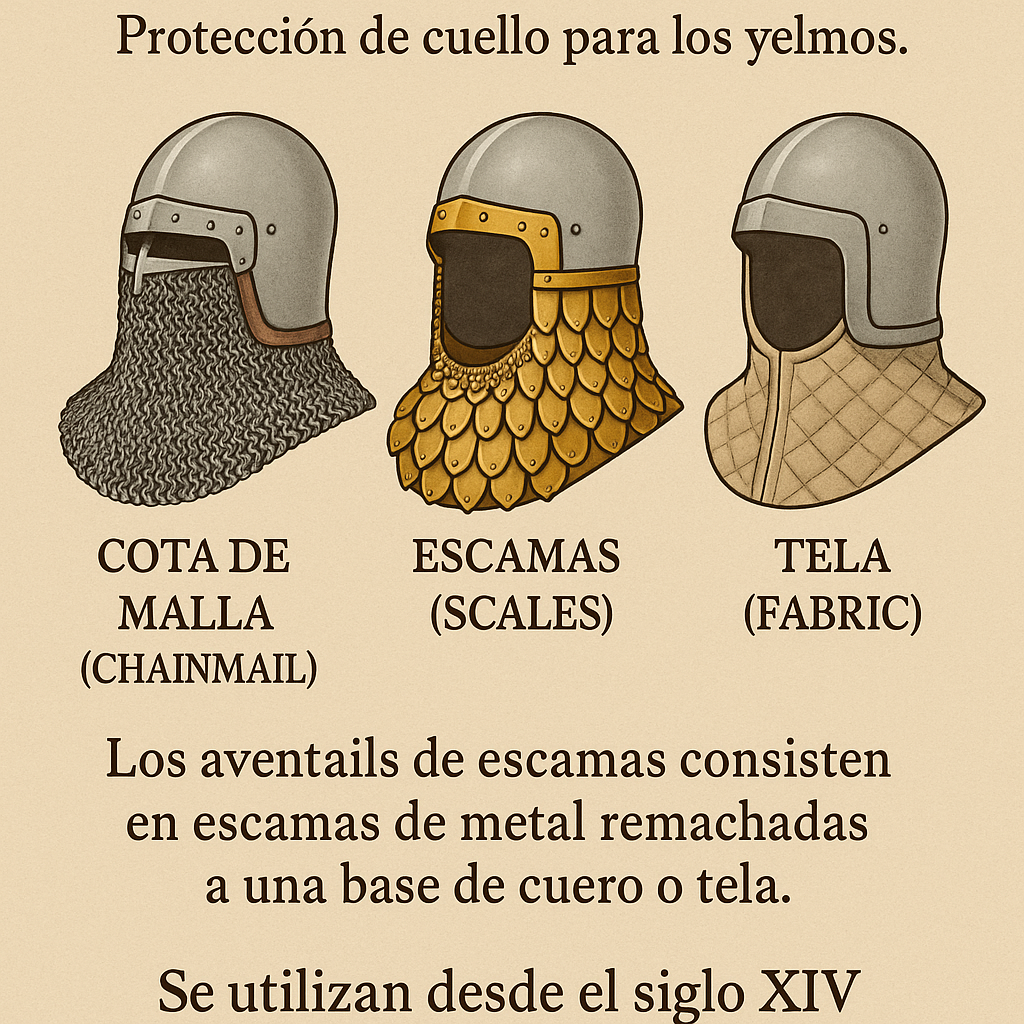

L'alpartaz è un elemento chiave nell'armatura medievale, specificamente una maglia che protegge il collo e le spalle del guerriero. Di seguito vengono dettagliate le sue principali caratteristiche e la sua importanza nel contesto storico dell'armatura.

Definizione e Funzione

L'alpartaz è una tenda flessibile di maglia, progettata per offrire protezione alle parti più vulnerabili del corpo durante il combattimento. La sua funzione principale è:

- Proteggere il collo e le spalle del guerriero da attacchi diretti.

- Consentire il movimento libero del collo, fondamentale per la mobilità in combattimento.

- Completare la protezione generale che offrono altre parti dell'armatura, come il elmo e il collare.

Caratteristiche dell'Alpartaz

Tra le caratteristiche dell'alpartaz, possiamo evidenziare:

- Materiale: Generalmente è realizzato in maglia metallica, il che fornisce sia flessibilità che resistenza.

- Posizione: Si unisce al bordo del elmo (casco), garantendo una transizione sicura tra la testa e il torso.

- Copertura: Si estende dal casco fino all'area del collo e delle spalle, assicurando una protezione continua.

Importanza Storica dell'Alpartaz

L'alpartaz ha svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione delle armature medievali. I suoi contributi sono particolarmente notevoli in:

- Protezione delle zone vulnerabili: Il collo e le spalle sono aree esposte, e l'alpartaz è stato progettato specificamente per ridurre i rischi in queste zone.

- Flessibilità: La sua struttura permetteva la libertà di movimento, essenziale nelle battaglie dove l'agilità poteva fare la differenza tra vita e morte.

- Composizione di armature complete: Durante la fine del Medioevo e il Rinascimento, i guerrieri indossavano armature complesse che potevano contare fino a 250 pezzi articolati e pesavano tra 25 e 30 kg.

Materiali Utilizzati nella Fabbricazione dell'Alpartaz

Per la costruzione di un alpartaz, si impiegavano materiali specifici che garantivano la sua funzionalità:

- Maglia d'acciaio: L'elemento principale, composto da anelli d'acciaio intrecciati con un diametro approssimativo di 8 mm. Questo pattern di intreccio (4 anelli a 1) offriva buona protezione e flessibilità.

- Cuoio: Nella parte superiore dell'alpartaz si incorpora una cinghia di pelle di vacca che facilita il fissaggio all'elmo.

- Elementi di fissaggio: Si utilizzavano vervelles (piccole parti di ottone) o cordoni di cuoio per unire l'alpartaz al casco, permettendo così un facile smontaggio per la manutenzione.

Metodi di Fissaggio

- Vervelles: Si fissavano attorno al bordo inferiore dell'elmo, permettendo un'unione sicura e accessibile.

- Cordoni di cuoio: Venivano passati attraverso fori nel bordo dell'elmo, intrecciandosi con la maglia dell'alpartaz.

- Filo: Simile all'uso del cordone, ma utilizzando filo per fissare l'alpartaz al casco.

L'alpartaz è una testimonianza dell'evoluzione della tecnologia delle armature, che non solo forniva protezione ma combinava anche design e funzionalità in modo eccezionale nel contesto bellico dell'epoca.

Le scarcelli, provenienti dal termine italiano scarsella, sono pezzi storici affascinanti che svolgevano un ruolo essenziale nell'armatura dei cavalieri durante i secoli XIV e XV, in particolare in Italia. Questi pezzi non solo erano funzionali, ma spesso presentavano design artistici e diversi stili che riflettevano la ricchezza culturale dell'epoca.

Nel contesto dell'armatura medievale, le scarcelli erano elementi di protezione che venivano sospesi dalla cintura, assicurati al volante del petto tramite cinghie e fibbie. Il loro scopo fondamentale era coprire il punto debole situato tra il volante del petto e i cosciali, proteggendo la zona dell'inguine e impedendo che le lance dell'avversario causassero danni in una delle aree più vulnerabili del cavaliere.

Caratteristiche ed Evoluzione delle Scarcelli

- Design:

- Generalmente sono costituite da lamine a forma di tegola, con un bordo sull'asse verticale.

- Venivano indossate in modo simmetrico, una da ciascun lato del corpo, sebbene nelle armature di cavalleria la scarcelli destra potesse essere più corta di quella sinistra per facilitare la cavalcata.

- Evoluzione:

- All'inizio, erano fissate al volante del petto, ma più tardi venivano sostenute con cinghie per fornire maggiore flessibilità e mobilità.

- Durante il XV secolo, la trasformazione in armature gotiche permise l'uso di bordi curvi e radiali, migliorando l'estetica e la funzionalità.

- A partire dal XVI secolo, le scarcelli venivano prodotte in più pezzi articolati, offrendo una mobilità superiore ai cavalieri nel campo di battaglia.

Variazioni nel Design

- Armature da combattimento a piedi: Spesso includevano scarcelli aggiuntivi che pendevano dal guardiano per proteggere il coccige.

- Armature del XV secolo: Alcune versioni presentavano due scarcelli più piccole che flanquevano le principali, migliorando così la copertura della coscia.

- Armature francesi: Fino al 1470, le scarcelli erano di dimensioni uguali, creando un effetto estetico simile a una gonna di placche.

Materiali e Costruzione

Le scarcelli erano realizzate con diversi materiali, definiti dal loro uso e contesto:

- Metallo: Generalmente in acciaio, con spessori fino a 1,2 mm, che garantivano resistenza senza compromettere il movimento.

- Cuero: Alcune versioni, specialmente per ricreazioni storiche o LARP (giochi di ruolo dal vivo), erano realizzate in cuoio, offrendo un'alternativa più leggera.

Le scarcelli sono un chiaro esempio di come funzionalità ed estetica si siano unite nell'armatura medievale, offrendo non solo protezione, ma anche riflettendo la cultura e lo stile di vita di un'epoca influenzata dalla guerra e dalla cavalleria. Questi pezzi continuano a suscitare interesse per storici, collezionisti e appassionati di ricreazione storica.

I codali sono componenti fondamentali dell'armatura utilizzata nell'epoca medievale, progettati specificamente per proteggere l'articolazione del gomito. Di seguito verranno dettagliate le loro caratteristiche, evoluzione e funzione nel contesto delle armature medievali.

Definizione e Funzione

I codali sono pezzi di armatura che coprono e proteggono il gomito, una delle articolazioni più vulnerabili durante il combattimento. La loro principale funzione è fornire difesa in quest'area, minimizzando il rischio di lesioni da armi come lance o frecce.

Evoluzione Storica

- Origine: I codali iniziarono a essere utilizzati nel XIII secolo, segnando la loro presenza come elementi chiave dell'armatura.

- Primi design: I primi codali erano piccoli e conici, e venivano fissati alla parte del braccio tramite una cinghia.

- Miglioramenti e adattamenti: Con il tempo, i codali sono stati perfezionati mediante l'aggiunta di una rondella nota come "guardia-codal", che offriva una maggiore protezione.

Caratteristiche e Design

- Composizione: I codali erano realizzati in metallo e potevano consistere in una o più lamine che offrivano flessibilità.

- Forma: Il loro design è evoluto da strutture coniche verso forme più avvolgenti che garantivano una migliore copertura. Questo includeva l'adattamento delle dimensioni, rendendo il codale destro più grande in certe occasioni, dato che questo braccio era il più esposto in combattimento.

Integrazione con Altri Pezzi di Armatura

I codali erano parte di un sistema di protezione più ampio che abbracciava:

- Guardabraccio: Forniva protezione alla parte superiore del braccio.

- Bracciali: Coprivano l'avambraccio, complementando la difesa.

- Canguri: Si trovavano nella parte opposta al gomito, assicurando una protezione integrale per il braccio del guerriero.

Insieme, questi pezzi di armatura formavano un insieme che offriva non solo protezione, ma anche la mobilità necessaria per un combattimento efficace.

Aspetti Decorativi ed Estetici

A partire dalla seconda metà del XV secolo, molti codali iniziarono a essere decorati con incisioni e forme artistiche. Questo non solo serviva come mezzo di protezione, ma rifletteva anche lo status sociale del guerriero che li portava, trasformando l'armatura in un simbolo di distinzione e potere.

I codali sono, senza dubbio, un pezzo vitale dell'armatura medievale, destinati a proteggere una delle zone più critiche del corpo durante il combattimento. La loro evoluzione riflette non solo progressi nella tecnica bellica, ma anche uno sviluppo nella maniera in cui i guerrieri comprendevano e valorizzavano la protezione personale.

Le grebe sono un pezzo chiave dell'armatura medievale, svolgendo un ruolo fondamentale nella protezione delle gambe del guerriero durante il combattimento. Forniscono sicurezza in una delle aree più vulnerabili del corpo. Di seguito sono dettagliate le loro caratteristiche, funzioni, materiali ed evoluzione storica.

Caratteristiche delle Grebe

- Copertura: Sono progettate per proteggere la parte anteriore e laterale delle gambe, coprendo dal ginocchio alla caviglia.

- Materiale: Comunemente realizzate in metallo, specialmente acciaio o ferro, anche se venivano utilizzati altri materiali.

- Design: Possono essere a pezzo unico o articolate, consentendo una maggiore mobilità al guerriero.

Tipi di Grebe

- Mezze Grebe: Alcune versioni presentano mezze grebe articolate che proteggono la parte inferiore delle ginocchia.

- Greboni: Erano pezzi specifici progettati per proteggere i polpacci.

Funzioni delle Grebe

- Proteggono da tagli e colpi diretti alle gambe.

- Difendono contro attacchi di armi corte in combattimenti corpo a corpo.

- Forniscono stabilità aggiuntiva al guerriero durante il combattimento.

Evoluzione Storica

- Origine: Le grebe hanno una lunga storia, risalente all'antica Roma.

- Grebe a Roma: Gli hastati, soldati di fanteria pesante, solitamente indossavano grebe sulla gamba destra, la quale si spingeva in avanti nel combattimento.

- Medioevo: Il loro design è stato perfezionato e sono diventate una parte essenziale dell'armatura completa di piastre.

Materiali utilizzati nelle Grebe

- Metallo:

- Ferro: Materiale più comune nella produzione di grebe durante il tardo Medioevo.

- Acciaio: Utilizzato per produzioni più resistenti e durevoli.

- Bronzo: Impiegato in epoche antiche, modello delle grebe etrusche.

- Pelle:

- Pelle indurita: Utilizzata frequentemente come un'alternativa più leggera al metallo.

- Pelle bollita: Questo trattamento aumentava la durezza della pelle, rendendola più resistente agli impatti.

In sintesi, le grebe offrono una combinazione di protezione e funzionalità che è perdurata nel tempo, adattandosi alle esigenze dei guerrieri e ai progressi nelle tecniche di armamento e combattimento. La loro importanza nell'armatura medievale le rende un pezzo chiave per comprendere l'evoluzione della protezione in guerra.

Gli aiglets, noti anche come agelets, sono piccoli ma significativi accessori che affondano le loro radici nell'abbigliamento storico, specialmente in costumi di epoche come il medioevo e il Rinascimento. La loro principale funzione è quella di fissare i lacci in capi come giubboni e gambesoni, offrendo sia funzionalità che un tocco estetico agli abiti.

Caratteristiche degli Aiglets

- Materiali: Spesso, gli aiglets sono realizzati in metallo, con il ottone come uno dei materiali più comuni grazie alla sua durevolezza e all'aspetto autentico. Gli aiglets in ottone massiccio sono particolarmente popolari tra gli appassionati di ricreazione storica, poiché offrono una qualità superiore che assomiglia agli originali.

- Dimensione: La dimensione degli aiglets può variare, anche se è comune trovare modelli che misurano circa 3.8 cm. Questa dimensione è ideale per l'uso in vari capi storici.

- Stile: Al di là della loro utilità pratica, gli aiglets aggiungono anche un elemento decorativo agli abiti. Sono cruciali per ottenere un aspetto autentico nelle ricreazioni storiche, nel teatro o nei costumi a tema. Il loro design può variare da semplice a elaboratamente ornamentato, permettendo un'espressione personale all'interno di contesti storici.

In sintesi, gli aiglets sono più che semplici accessori; sono elementi essenziali che contribuiscono all'autenticità e all'estetica dell'abbigliamento storico. Il loro corretto utilizzo non solo migliora la funzionalità dei capi, ma consente anche un viaggio nel tempo attraverso la moda delle epoche passate.

La galea romana è un casco emblematico che faceva parte essenziale dell'equipaggiamento militare dei legionari romani ai tempi della Repubblica e dell'Impero. Il suo design ingegnoso non solo aveva lo scopo di offrire protezione sul campo di battaglia, ma simboleggiava anche l'orgoglio e la disciplina delle forze armate romane.

Origine e Caratteristiche della Galea Romana

Utilizzata dal IV secolo a.C. e evolvendosi nel tempo, la galea ha sostituito caschi precedenti come il Montefortino e il Coolus. La sua caratteristica più distintiva è che, a differenza di altri caschi come il cassis che era fatto di metallo, la galea era comunemente fabbricata in cuoio, offrendo un equilibrio tra protezione e comfort.

Design Essenziale

- Struttura: La galea presentava una forma allungata che si restringeva verso la parte superiore, migliorando l'aerodinamica e la visione del soldato.

- Materiali: Anche se includeva il cuoio, alcuni modelli erano elaborati in bronzo o ferro, specialmente durante il periodo imperiale, fornendo più resistenza e sicurezza.

- Protezione Raffinata: Molte galeae contavano su rinforzi per proteggere le guance e il collo, permettendo ai legionari di affrontare meglio i rischi del combattimento.

La Galea nel Contesto Militare Romano

L'uso della galea era abituale tra i legionari, che comprendevano che la loro efficacia in combattimento era strettamente legata all'equipaggiamento che portavano. Questo casco non solo offriva protezione, ma aiutava anche a identificare ranghi e ruoli all'interno dell'unità militare.

Identificazione e Simbologia

- Segnale di Rango: Le diverse varianti della galea permettevano di distinguere tra soldati, ufficiali e diverse unità, creando un ordine all'interno del campo di battaglia.

- Evoluzione Tattica: Col tempo, il design della galea si adattò a nuove tattiche e tecnologie, mostrando la costante innovazione dell'esercito romano.

Un'Eredità Duratura

La galea romana è un simbolo dell'ingegno militare e della disciplina dell'esercito romano. Il suo design e la sua evoluzione riflettono non solo la necessità di protezione, ma anche la complessità delle tattiche di combattimento dell'epoca. Questo casco rappresenta un affascinante capitolo della storia militare, mostrando come l'armatura romana si adattò nel tempo per affrontare le sfide di un mondo in continuo cambiamento.

| Tipo di Galea | Materiale | Protezione Aggiuntiva | Uso |

| Galea in Cuoio | Cuoio | Limitata | Legionari della Repubblica |

| Galea in Bronzo | Bronzo | Guance e nuca | Legionari Imperiali |

| Galea in Ferro | Ferro | Completa | Guerra e protezione avanzata |

La Subarmalis Romana è un indumento storico che ha giocato un ruolo vitale nell'abbigliamento e nella protezione dei soldati durante l'Impero Romano e l'Impero Bizantino. Questo innovativo pezzo di armamento non solo offriva comfort, ma forniva anche una difesa cruciale sul campo di battaglia.

Origine e Storia

Il design della Subarmalis si ispira a versioni più primitive utilizzate dai popoli greci. Col tempo, i romani apportarono modifiche che ottimizzarono la sua funzionalità e comodità, rendendola un elemento essenziale dell'arsenale militare romano.

Caratteristiche della Subarmalis

- Materiali: Generalmente realizzata in pelle trattata o tessuti imbottiti, la Subarmalis offriva durabilità e resistenza agli impatti.

- Design: Dotata di lacci o chiusure che permettevano una vestibilità aderente al corpo, garantendo che l'indumento non si muovesse durante il combattimento.

- Strati di Protezione: Posizionata strategicamente sotto l'armatura, come la lorica hamata (cotta di maglia) o la lorica segmentata, fornendo una difesa aggiuntiva contro colpi e contusioni.

Uso sul Campo di Battaglia

La Subarmalis era comunemente usata dalle truppe sia romane che bizantine ed era ritenuta indispensabile per qualsiasi soldato equipaggiato con armatura. La sua principale funzione era:

- Attutire l'impatto delle armi nemiche, specialmente nei combattimenti corpo a corpo.

- Proteggere il torso e le estremità del soldato, riducendo il rischio di lesioni gravi.

Impatto nella Storia Militare

L'utilità della Subarmalis Romana apre la strada all'evoluzione dell'abbigliamento militare. Il suo design non solo ha favorito i soldati nelle loro prestazioni, ma ha anche posto le basi per future innovazioni nella protezione personale. L'eredità di questo indumento è visibile nella continua ricerca e ricreazione storica portata avanti da gruppi di reenactment e studiosi, evidenziandone l'importanza nel corso dei secoli.

| Aspetto | Descrizione |

|---|---|

| Origine | Culture greche antiche, perfezionata dai romani |

| Materiale | Pelle trattata e tessuti imbottiti |

| Funzione principale | Attutire colpi e proteggere il corpo del soldato |

Le escarcelas, conosciute anche come tassets, sono elementi distintivi dell'armatura medievale che hanno catturato l'attenzione di storici e appassionati del patrimonio culturale. Derivate dal termine italiano scarsella, queste pezze, che fiorirono nei secoli XIV e XV, sono state riconosciute per la loro funzionalità e il loro design artistico dettagliato.

Funzione delle Escarcelas

Le escarcelas erano vitali nella protezione del cavaliere in combattimento. Sospese dalla cintura e unite al volante del petto tramite cinghie e fibbie, coprivano lo spazio vulnerabile tra il petto e i cosciali. In questo modo, salvaguardavano l'inguine, una delle aree più esposte agli attacchi sul campo di battaglia.

Dettagli ed Evoluzione delle Escarcelas

- Caratteristiche Principali:

- Generalmente avevano una forma a tegola con spigoli verticali, offrendo un'estetica e funzionalità adeguate.

- Si usavano in modo simmetrico, anche se in alcune armature l'escarcela destra poteva essere più corta per facilitare la salita a cavallo.

- Evoluzione Storica:

- Inizialmente erano fisse al volante del petto, ma evolsero per offrire maggiore mobilità tramite l'uso di cinghie.

- Nel XV secolo, l'incorporazione di design gotici permise spigoli curvi e radiati, migliorando il loro aspetto.

- A partire dal XVI secolo, venne creata una versione articolata che dava maggiore libertà di movimento ai cavalieri.

Design e Materiali delle Escarcelas

- Variazioni di design:

- Nelle armature per combattimento a piedi, è comune vedere escarcelas aggiuntive che proteggono il coccige.

- Alcune armature del XV secolo incorporarono piccole escarcelas ai lati per maggiore copertura.

- Le armature francesi precedenti al 1470 erano di uguali dimensioni, creando un effetto simile a una gonna di placche.

- Materiali utilizzati:

- Principalmente in metallo, in acciaio resistente fino a 1,2 mm di spessore, che assicurava protezione senza togliere mobilità.

- Il cuoio era un'alternativa popolare in ricostruzioni storiche e giochi di ruolo, fornendo un'opzione più leggera.

Importanza Culturale e Lascito

Le escarcelas non furono solo fondamentali nella protezione fisica dei cavalieri, ma riflettono anche una ricca cultura artigianale. Sono una testimonianza dell'ingegno umano dell'epoca, dove la funzionalità si univa all'estetica, catturando lo splendore di un'era segnata dalla cavalleria e dalla guerra. Il loro lascito continua ad essere oggetto di studio e apprezzamento al giorno d'oggi, affascinando coloro che esplorano la storia dell'armatura medievale.

L'elmo è uno dei componenti più emblematici dell'armatura medievale, progettato per offrire una protezione vitale alla testa e al viso del guerriero durante i combattimenti e i tornei. La storia dell'elmo è ricca e variopinta, riflettendo l'evoluzione della tecnologia di combattimento e l'arte della metallurgia nel corso dei secoli.

Storia ed Evoluzione dell'Elmo

Dalle sue origini, l'elmo è stato fondamentale nell'evoluzione delle armature. I primi elmi, comparsi migliaia di anni fa, offrivano una protezione di base. Tuttavia, man mano che si sviluppavano tecniche di fabbricazione più avanzate, gli elmi cominciarono a includere dettagli decorativi e caratteristiche specifiche per migliorare la difesa e il comfort.

Design dell'Elmo

Il design dell'elmo variò notevolmente nel tempo:

- Stile Iniziale: I primi elmi erano semplici; spesso piatti e privi di ornamenti.

- Caratteristiche Avanzate: Con il tempo, i fabbri iniziarono a incorporare elementi come creste per deviare gli impatti e visiere mobili per migliorare la visibilità.

Tipi di Elmi

Esistono vari tipi di elmi, ciascuno adatto a determinati contesti e stili di combattimento:

- Elmo Completo (Great Helm): Copre completamente la testa e il viso, con fessure per la visione. Era comunemente utilizzato nel primo Medioevo.

- Elmo Basinet: Offre una protezione integrale, con visiere mobili che migliorano la visibilità. Diventò popolare nei secoli XIV e XV.

- Elmo Nasale: È caratterizzato dal suo design leggero, ma offre minore protezione rispetto ad altri tipi, lasciando parte del viso scoperta.

Funzione dell'Elmo nella Battaglia

L'elmo non svolge solo la funzione di protezione; è stato anche progettato per terrorizzare il nemico. Molti elmi presentavano ornamenti che simulavano teste di animali o avevano stili minacciosi, aumentando l'intimidazione sul campo di battaglia.

L'Elmo nella Cultura e nella Finzione

Oltre alle sue funzioni in guerra, l'elmo ha trovato il suo posto nella mitologia e nella letteratura. Nella mitologia greca, si menziona l'elmo dell'invisibilità, mentre in "Don Chisciotte" si fa riferimento al famoso elmo di Mambrino, che si rivela essere una semplice bacinella.

| Tipo di Elmo | Caratteristiche Principali | Epoca di Uso |

|---|---|---|

| Elmo Completo | Copre la testa e presenta fessure per la visione | Primo Medioevo |

| Elmo Basinet | Visiere mobili e protezione integrale | Secoli XIV e XV |

| Elmo Nasale | Design leggero che lascia parte del viso scoperta | Diverse epoche |

Origine e caratteristiche del bacinetto

Il termine "bacinetto" deriva dal latino *bacinetum*. Alcuni credono che il suo nome sia legato alla sua somiglianza con una bacinella o recipiente. Questo casco emerse come un'opzione rivoluzionaria rispetto ai pesanti elmi dell'epoca, offrendo una protezione più leggera e pratica per il guerriero medievale.- Design iniziale: Il bacinetto aveva una forma emisferica e copriva la testa, le orecchie e il collo, offrendo protezione senza sacrificare la mobilità.

- Evoluzione: Col tempo, alcuni modelli adottarono un design appuntito nella parte superiore, mentre l'aggiunta di visiere migliorò la difesa del volto.

- Opzioni: Si poteva trovare con o senza visiera, a seconda del periodo storico e della regione in cui veniva utilizzato.

Il ruolo del bacinetto in combattimento

Nei suoi inizi, il bacinetto veniva utilizzato come uno strato extra di protezione sotto l'elmo, a causa del fatto che gli elmi completi erano scomodi e troppo pesanti per lunghi periodi di combattimento. Questa circostanza motivò i soldati a sostituire l'elmo con il bacinetto rimuovendo il primo.Principali fasi della sua evoluzione:

1. **Implementazione della visiera:** Nel XIV secolo, per proteggere il viso esposto, si iniziò ad aggiungere visiere mobili. Queste si evolvettero da opzioni semplici, come una "trappola mobile" verso il 1310, a design più sofisticati a forma conica verso il 1350. 2. **Miglioramenti strutturali:** A partire dal 1380, il design del bacinetto ampliò la sua protezione includendo appoggio sulle spalle. In questa fase, le visiere adottarono una forma più emisferica anziché conica. Questo design finale offrì maggiore comfort e difesa in combattimento.

Diversità regionale e tipi di bacinetti

La popolarità del bacinetto si estese in Europa, adottando variazioni secondo le esigenze locali:- Spagna: Qui il bacinetto solitamente aveva una forma ovoidale e appuntita, con una visiera piatta. È celebre in documenti storici come il codice della Guerra di Troia (secolo XIV).

- Bacinetto con nasale: Questo modello, più antico, incorpora un'estensione per proteggere il naso ed era particolarmente comune nella penisola iberica.

- Modelli tedeschi: Si svilupparono bacinetti rinforzati conosciuti come "di merlatura," ampiamente usati da soldati germanici.

Il lascito del bacinetto

Il bacinetto non fu solo uno strumento di protezione, ma segnò anche un'importante transizione nel design delle armature medievali. La sua evoluzione dimostra come i progressi tecnologici e le esigenze del campo di battaglia modellarono l'equipaggiamento militare. Con il suo design adattabile, regionalizzazioni e molteplici varianti, il bacinetto continua a essere oggetto di studio e fascino per gli appassionati di storia e cultura militare.| Periodo | Caratteristiche del Design | Regioni Principali |

|---|---|---|

| Fine del XIII secolo | Forma emisferica, senza visiera | Europa Occidentale |

| 1350 | Aggiunta di visiera conica | Francia, Inghilterra |

| 1380 | Design ampliato fino alle spalle | Germania, Spagna |

La storia e l'evoluzione delle armature medievali ci permettono di gettare uno sguardo su un'epoca in cui la sopravvivenza sul campo di battaglia dipendeva tanto dall'abilità del guerriero quanto dall'efficacia della sua protezione. In questo contesto, l'armatura a piastre e la cotta di maglia si affermarono come due delle opzioni più importanti. Ognuna di esse offriva vantaggi e limitazioni uniche che influenzavano direttamente le tattiche di combattimento. Vale la pena esaminare a fondo queste differenze per comprendere perché entrambe furono fondamentali nel loro tempo.

Armatura a Piastre: Forza e Modernità

L'armatura a piastre, conosciuta anche come armatura completamente metallica, rappresentò un avanzamento significativo nella protezione personale durante l'apogeo del Medioevo, intorno al XIV secolo. Questo equipaggiamento era composto da piastre in acciaio assemblate strategicamente per coprire le aree vitali del corpo, come il torace, l'addome, le braccia e le gambe.

- Materiale e costruzione: Solitamente realizzata in acciaio, un metallo che offriva elevata resistenza a colpi contundenti e taglienti. I pezzi erano uniti tramite rivetti e cinghie in cuoio, conferendo al guerriero un certo grado di mobilità.

- Efficacia contro le armi: Garantiva un livello superiore di protezione, soprattutto contro i colpi di mazze o spade. Le piastre distribuiscono l'impatto delle armi contundenti su una superficie più ampia, riducendo il rischio di fratture gravi.

- Limitazioni: Il suo principale svantaggio era il peso, che oscillava tra i 20 e i 25 kg, richiedendo al portatore un significativo allenamento fisico. Inoltre, la rigidità poteva limitare certi movimenti agili sul campo di battaglia.

Cotta di Maglia: Flessibilità e Versatilità

La cotta di maglia ha origini molto più remote, risalendo persino a secoli prima del Medioevo. Questo tipo di armatura era composta da piccoli anelli intrecciati, generalmente in acciaio o ferro, progettati per coprire il torso e, in molti casi, anche braccia, gambe e testa.

- Materiale e costruzione: Il suo design garantiva una grande flessibilità, poiché ogni anello era connesso a quattro o sei anelli adiacenti. Questo la rendeva un'ottima scelta per combattimenti più agili.

- Efficacia contro le armi: Proteggeva efficacemente contro i tagli e le lacerazioni. Tuttavia, non poteva prevenire del tutto i danni da armi contundenti, come martelli da guerra o proiettili pesanti che schiacciavano gli anelli.

- Limitazioni: Sebbene fosse meno restrittiva in termini di mobilità, la cotta di maglia poteva essere penetrata da attacchi di punta, come lance o quadrelli d’arbalesta. Inoltre, il peso, che variava tra i 10 e i 15 kg, era distribuito in modo meno equilibrato e gravava principalmente sulle spalle, risultando scomodo dopo lunghi periodi d'uso.

Confronto Chiave tra Armatura a Piastre e Cotta di Maglia

Sebbene entrambe le armature siano state iconiche nelle rispettive epoche, differivano significativamente in termini di design, efficacia e scopo in combattimento. Di seguito viene presentato un confronto diretto:

| Aspetto | Armatura a Piastre | Cotta di Maglia |

| Protezione | Alta contro colpi e tagli | Moderata, meno efficace contro punte |

| Mobilità | Rigidità moderata, maggiore nei modelli avanzati | Alta, consente maggiore libertà di movimento |

| Peso | 20-25 kg (ben distribuito) | 10-15 kg (peso sulle spalle) |

| Vulnerabilità | Armi perforanti specializzate | Armi contundenti e proiettili |

Scelta Strategica

La scelta tra un'armatura a piastre e una cotta di maglia dipendeva, in ultima analisi, dallo stile di combattimento e dalle minacce predominanti sul campo di battaglia. Mentre l'armatura a piastre offriva una maggiore protezione contro armi perforanti e contundenti, la cotta di maglia eccelleva in flessibilità e libertà di movimento.

Durante il Medioevo, lo sviluppo delle armature fu fondamentale per la protezione dei guerrieri sui campi di battaglia. Tra gli elementi difensivi più importanti, i caschi ebbero un ruolo cruciale. In questo articolo, esploreremo un confronto dettagliato tra due dei caschi più iconici di quell'epoca: il bacinetto e lo spangenhelm. Esamineremo le loro caratteristiche, vantaggi, svantaggi, evoluzione e l'impatto che hanno lasciato nella storia.

Design e Caratteristiche

Il Casco Bacinetto

Il bacinetto è facilmente riconoscibile per la sua forma arrotondata e la copertura integrale, che proteggeva sia la testa che il collo del guerriero. Questo design divenne celebre durante il periodo tardo medievale grazie alla combinazione di protezione e mobilità.

- Materiale: Realizzato principalmente in acciaio. Nelle prime versioni si utilizzava ferro battuto.

- Visiera mobile: Includeva una visiera regolabile per adattare il livello di protezione alle necessità.

- Protezione: La sua struttura copriva completamente la testa e il collo.

Vantaggi:

- Offriva una protezione integrale, riducendo significativamente i danni da tagli e colpi.

- Il design compatto garantiva maggiore mobilità rispetto ad altri caschi chiusi.

Svantaggi:

- La visiera poteva limitare la visione periferica.

- La scarsa ventilazione poteva causare disagio durante combattimenti prolungati.

- I modelli più pesanti causavano affaticamento dopo un uso prolungato.

Il Casco Spangenhelm

Lo spangenhelm, noto anche come casco segmentato, divenne popolare tra il VI e l’XI secolo. Il suo design modulare ne facilitava la costruzione, rendendolo un'opzione economica ed efficace.

- Struttura: Composto da strisce di metallo che univano diverse placche di acciaio o bronzo.

- Forma conica: Progettato per deviare i colpi lateralmente, invece di assorbirli direttamente.

- Opzioni: Alcuni modelli includevano protezione nasale e guanciali metallici o in cuoio.

Vantaggi:

- Facilità di fabbricazione grazie al design segmentato.

- Offriva opzioni di protezione aggiuntive, come protezione nasale o oculare.

Svantaggi:

- A differenza del bacinetto, non forniva una protezione integrale.

- Le giunzioni tra i pezzi rendevano la struttura più vulnerabile in alcuni punti.

Evoluzione e Utilizzo Storico

Bacinetto

Il bacinetto fu sviluppato in risposta alle esigenze della fanteria e della cavalleria, diventando un simbolo dell’armamento medievale a partire dal XIV secolo. Tuttavia, con lo sviluppo di armi da fuoco più efficaci, perse rilevanza e fu sostituito da caschi chiusi più robusti, come il cabasset, verso la fine del XV secolo.

Spangenhelm

Lo spangenhelm ha origini più antiche, essendo arrivato in Europa occidentale attraverso tribù nomadi iraniche, come gli Sciti e i Sarmati. La sua popolarità crebbe durante l’Alto Medioevo, fino a quando design più semplici, come i caschi nasali, presero il sopravvento.

Retaggio e Rilevanza

Bacinetto

Il design del bacinetto gettò le basi per i successivi caschi militari. La sua influenza è visibile nei caschi in acciaio utilizzati durante le guerre mondiali. Inoltre, il suo equilibrio tra protezione e mobilità continua a essere un principio chiave nella produzione moderna di equipaggiamenti di protezione.

Spangenhelm

Sebbene superato da altri design, lo spangenhelm ha lasciato un segno nella storia militare. La sua segmentazione ispirò tecnologie successive in diverse culture, evidenziando l'adattabilità come una caratteristica fondamentale.

| Caratteristiche | Bacinetto | Spangenhelm |

|---|---|---|

| Protezione | Integrale | Parziale |

| Materiale | Acciaio | Acciaio o bronzo |

| Storia | Epoca Tarda | Alto Medioevo |

Sia il bacinetto che lo spangenhelm rappresentano la continua evoluzione della tecnologia militare nel Medioevo, ciascuno con i propri punti di forza e limiti. Entrambi i caschi non solo protessero i guerrieri del loro tempo, ma stabilirono anche un duraturo retaggio nella storia delle armature e del design militare.

Il casco è un elmo militare utilizzato fin dai primi anni del XV secolo. Il suo design rappresentò un'evoluzione significativa rispetto agli elmi precedenti, come il bacinetto, e si distingueva dall'almete per le sue caratteristiche specifiche. Con l'intento di offrire una protezione più efficace e funzionale sul campo di battaglia, il casco si posizionò rapidamente come un elemento essenziale nell'armatura dei combattenti dell'epoca.

Origine e Sviluppo

Il casco sorse nella regione della Germania all'inizio del XV secolo e la sua popolarità si diffuse rapidamente in tutta Europa. Poteva far parte di un'armatura completa o essere utilizzato come protezione indipendente per la testa. Uno degli elementi più caratteristici del suo design era l'ala posteriore di grandi dimensioni che offriva una protezione efficace per la nuca, rendendolo un'opzione ideale sia per i cavalieri che per le truppe di fanteria.

Caratteristiche del Casco

- Visiera Mobile: Il casco era dotato di una visiera mobile che si fissava ai lati dell'elmo, lasciando uno spazio per la visione. Tuttavia, questo design comportava il rischio di permettere l'entrata della punta di una lancia attraverso l'apertura.

- Coprimento Articolato: A differenza del bacinetto, che utilizzava coprimento in maglia, il casco era equipaggiato con lamine di acciaio articolate, offrendo una maggiore protezione senza limitare il movimento.

- Varietà di Tipi: Esistevano diversi tipi di caschi, tra cui il casco a incastro, il casco a gobba, il casco da fanti, il casco a padiglione, il casco-morrione e il casco veneziano o stradiota.

- Decorazione e Ornamenti: I caschi dei personaggi benestanti erano spesso riccamente decorati, con guarnizioni lussuose e talvolta anche imbottitura di criniera.

Uso nel Contesto Bellico

Tra il 1450 e il 1500, i caschi divennero la scelta preferita per la protezione della testa in combattimento. Il loro design, sebbene semplice, si rivelò estremamente efficace, portando alla loro adozione sia da parte di cavalieri che di truppe di fanteria. Oltre a fornire protezione fisica, il casco aveva un effetto psicologico significativo grazie al suo design "disumanizzato", caratteristico delle truppe mercenarie.

Esempi Storici e Significato Culturale

I caschi storici sono apprezzati nelle collezioni dei musei, con design che risalgono principalmente alla fine del XV secolo. Molti di questi elementi presentano visori perforati per migliorare la respirazione, crestonature e bracciali. Oltre al loro impiego in combattimento, sono menzionati in documenti storici come quelli utilizzati dai soldati del re Alfonso V d'Aragona e appaiono rappresentati in bassorilievi in strutture come l'arco a Napoli dedicato a questo monarca.

Infine, il casco è stato un elmo che ha segnato una pietra miliare nell'evoluzione delle armature medievali, offrendo un equilibrio tra protezione e mobilità, e divenne un simbolo sia di innovazione militare che di status sociale nel suo tempo.

Il morrione è un tipo di elmo medievale che ha svolto un ruolo rilevante durante l'età moderna, specialmente nel Regno di Castiglia e in altri paesi europei tra il XVI e il XVII secolo. Questo elmo emblematico non è solo un simbolo della ricca storia militare, ma rappresenta anche l'adattamento e l'evoluzione delle armature utilizzate dai soldati nel corso del tempo.

Origini e Descrizione

Il morrione è emerso come un'evoluzione del capacete medievale, prendendo ispirazione specificamente dal Kettle Hat o cappellina. Il suo design è facilmente riconoscibile per la forma conica e la caratteristica cresta, simile a una lama affilata, che percorre la parte superiore. Le ampie ali che si estendono ai lati erano cruciali nell'offrire protezione aggiuntiva al collo e alle spalle, deviando gli impatti verso aree meno vulnerabili come la nuca e le orecchie.

Uso nell'Infanteria

Anche se si tende ad associare il morrione prevalentemente con i tercios spagnoli e i conquistatori d'America, il suo utilizzo è stato molto più ampio. Soldati di fanteria, fanti e anche cavalieri e figure di alto rango preferivano questo tipo di elmo. La sua leggerezza e la capacità di lasciare il viso scoperto facilitavano la respirazione e miglioravano la visibilità durante il combattimento. All'interno dei tercios spagnoli, era comune tra i picchieri e gli arquebusieri, anche se i moschettieri optavano per il cappello chambergo come alternativa.

Caratteristiche Funzionali

Il design del morrione non era solo esteticamente distintivo, ma anche funzionale. All'interno, l'elmo era dotato di cinghie incrociate che servivano a sostenere la testa, garantendo ventilazione e attutendo i colpi verticali. Una fodera di tessuto al suo interno assicurava comfort e permetteva un'adeguata regolazione a diverse dimensioni di cranio, mentre una cinghia per il mento manteneva l'elmo fermo durante il combattimento.

Uso in Europa e America

Il morrione si è diffuso oltre i confini spagnoli, venendo adottato da numerosi eserciti in Europa durante i secoli XVI e XVII. Ha avuto anche presenza nel continente americano, come dimostrano i pezzi conservati nei musei del Nord e Sud America. Nonostante la sua associazione con i conquistatori spagnoli, il suo utilizzo era comune in diverse forze militari dell'epoca.

evoluzione e Scomparsa

Con l'avanzare della tecnologia bellica e il miglioramento delle armi da fuoco verso la fine del XVII secolo, il morrione è lentamente caduto in disuso. Tuttavia, il suo nome è rivivuto verso la fine del XIX secolo in Germania per descrivere un chacò, che è un tipo di cappello militare senza ali e con visiera.

Eredità Storica

Anche se il morrione non è più un elemento imprescindibile nell'arte della guerra, la sua eredità perdura. Simboleggia l'espansione e l'influenza culturale della Spagna nel mondo. Oggigiorno, il morrione fa ancora parte dell'uniforme della Guardia Svizzera del Vaticano, e il suo design continua a essere ammirato in repliche, ricostruzioni storiche ed eventi a tema.

| Aspetti Chiave del Morrione | Descrizione |

|---|---|

| Forma | Cono con cresta affilata e ali ampie |

| Materiale | Principalmente acciaio e ferro |

| Funzione | Protezione per fanteria e cavalleria leggera |

| Durata d'Uso | Popolare nei secoli XVI e XVII |

| Regioni di Uso | Europa e America |

Il morrione, in sintesi, è più di un semplice elmo. È, senza dubbio, un testamento vivente alla storia, alla cultura e ai successi militari di epoche passate. Il suo design non solo serviva una funzione pratica, ma raccontava anche le proprie storie nelle battaglie di cui è stato testimone.

La **Lórica Segmentata** è un'armatura iconica dell'impero romano, utilizzata principalmente dai legionari durante l'Alto Impero, specificamente tra i secoli I a.C. e III d.C. Il suo design si caratterizza per essere segmentato, cioè composto da singole placche metalliche collegate tramite strisce di cuoio interne. Questa disposizione consente maggiore flessibilità e mobilità al soldato che la indossa.

Descrizione e Struttura

La struttura della **Lórica Segmentata** è innovativa per il suo tempo. È composta da bande metalliche, generalmente in ferro, che vengono posizionate orizzontalmente sul petto e sulla schiena del soldato.

- Queste bande si uniscono tramite bande di cuoio verticali, aumentando la mobilità.

- Si apre da uno dei fianchi, facilitando la regolazione e la rimozione.

Inoltre, presenta altre bande metalliche verticali nella zona delle spalle, assicurando la protezione. Anche se le braccia rimangono scoperte, la tipica formazione romana minimizza la loro esposizione.

Evoluzione e Tipi

Nel corso dei secoli, la **Lórica Segmentata** è evoluta, adattandosi alle necessità del combattimento:

- Lórica Segmentata Kalkriese: Il tipo più primitivo, utilizzato tra il 20 a.C. e il 250 d.C., anche nella cruciale battaglia di Teutoburgo.

- Lórica Segmentata Corbridge: Si distingue per l'unione robusta tra le parti superiore e inferiore tramite fibbie e ganci, con placche pettorali di grandi dimensioni.

- Newstead: Questa variante ha incrementato le cerniere sulle spalle, eliminando le cinghie e migliorando ulteriormente la mobilità.

Uso e Vantaggi

La **Lórica Segmentata** era un distintivo del legionario romano e, occasionalmente, dei pretoriani. Tuttavia, le forze ausiliarie tendevano a utilizzare altre armature come la **lorica hamata** (cotta di maglia) o la **lorica squamata** (armatura a squame).

I benefici della **Lórica Segmentata** erano significativi:

- Fornisce una protezione superiore rispetto alla cotta di maglia, sebbene ci siano dibattiti sulla portata del suo vantaggio.

- La mobilità è uno dei suoi punti più salienti, consentendo all'utente di muoversi liberamente in combattimento.

Svantaggi e Scomparsa

Nonostante i suoi vantaggi, la **Lórica Segmentata** presentava svantaggi che portarono alla sua scomparsa:

- Richiede un alto livello di abilità per la sua fabbricazione, il che aumenta significativamente i costi.

- Le crisi economiche del II e III secolo portarono a un cambio verso soluzioni di protezione più economiche, come la cotta di maglia.

Iconografia e Rappresentazione

La **Lórica Segmentata** è stata immortalata in numerosi rilievi storici. Un esempio famoso è la sua rappresentazione sulla Colonna Traiana, che mostra legionari equipaggiati con il modello Corbridge. Anche se possono esserci variazioni a causa di ragioni propagandistiche, queste rappresentazioni ci permettono di conoscere meglio il suo uso e la sua importanza storica.

In conclusione, la **Lórica Segmentata** simboleggia l'innovazione e la forza dell'esercito romano durante un periodo cruciale della sua storia. Il suo design segmentato ha permesso una combinazione unica di protezione e mobilità, sebbene la complessità e il costo della sua fabbricazione ne abbiano limitato l'uso a periodi meno conflittuali dal punto di vista economico.

La **Lorica Hamata** è un'armatura emblematica dell'antica Roma, conosciuta per il suo uso estensivo nella Legione Romana durante i periodi della Repubblica e dell'Impero. Questo tipo di armatura a maglie si distingue per la sua flessibilità e resistenza, risultando fondamentale nella protezione dei soldati romani per secoli. Con un design innovativo basato su tecniche celtiche, la Lorica Hamata ha segnato una pietra miliare nella storia delle armature antiche.

Origine e Sviluppo

Le origini della **Lorica Hamata** risalgono alle antiche civiltà celtiche, dove un tipo primitivo di maglia fu adottato e migliorato dai romani. Il termine "lorica" in latino si traduce come "armatura" o "corazza", mentre "hamata" deriva da "hamus", che significa "gancio" o "catena". Questa armatura è diventata parte fondamentale dell'equipaggiamento militare romano, riflettendo sia l'influenza celtica che la capacità di adattamento e evoluzione della tecnologia militare romana.

Caratteristiche Principali

- Costruzione: La **Lorica Hamata** era composta da piccoli anelli di bronzo o ferro, disposti in righe verticali e orizzontali, tutti intrecciati. Ogni anello aveva un diametro interno di circa 5 mm e esterno di 7 mm, il che forniva grande flessibilità e resistenza.

- Protezione delle Spalle: I mitoni delle spalle avevano un design simile a quello dei **Linothorax** greci, coprendo dalla metà della schiena fino alla parte frontale del torso, collegati da agganci di metallo.

- Versatilità: Adattata per diversi tipi di truppe come esploratori, cavalleria o lancieri, la Lorica Hamata offriva una protezione personalizzata a seconda dell'attività militare di ogni soldato.

Uso e Significato Storico

La **Lorica Hamata** è stata utilizzata durante tutto lo sviluppo dell'Impero Romano, diventando lo standard per le truppe ausiliarie e centrale nell'equipaggiamento dei legionari. Ha rappresentato un progresso significativo nella tecnologia militare, offrendo una combinazione ottimale di protezione e mobilità. Il suo design permetteva ai soldati di combattere in modo efficace e prolungato grazie al suo peso relativamente leggero e alla sua adattabilità. Inoltre, la Lorica Hamata era durevole e facile da mantenere, consentendo una riparazione o sostituzione delle parti danneggiate con facilità, rendendola utilizzabile a lungo.

Impatto sulla Tecnologia Militare

L'influenza della **Lorica Hamata** trascese l'ambito militare romano, incidendo su altre civiltà lungo il vasto Impero. Dalla Britannia al nord Africa, e dalla Hispania alle frontiere orientali, il design della Lorica Hamata estese il suo raggio d'azione, riflettendo la sua importanza nella storia militare. Questi contributi non solo migliorarono l'efficacia dei soldati romani, ma posero anche le basi per future armature nei secoli successivi.

La **Lorica Hamata** non è solo fondamentale per comprendere le tattiche militari dell'antica Roma, ma illustra anche l'abilità di innovazione e adattamento nella tecnologia bellica antica. Il suo lascito perdura come una testimonianza dell'ingegneria e della strategia militare romana.

Il casco di Gjermundbu è uno dei pezzi più emblematici dell'archeologia vichinga e offre una finestra affascinante sulle tattiche militari e la cultura della fine del IX secolo. Questo impressionante casco difensivo, classificato all'interno del tipo noto come "caschi con occhiali", ha mantenuto l'attenzione di storici e archeologi grazie al suo design unico e alla sua importanza storica. Di seguito esploreremo le sue caratteristiche, la storia e il significato in dettaglio.

Caratteristiche del Casco di Gjermundbu

Il casco di Gjermundbu è un esempio notevole delle abilità metallurgiche vichinge. Ecco un elenco delle sue caratteristiche più degne di nota:

- Origine e Epoca: Sebbene le sue radici risalgano all'Era di Vendel, il casco fu utilizzato principalmente durante l'Era vichinga, intorno all'anno 875. Questo periodo è noto per i frequenti conflitti e l'espansione territoriale dei vichinghi.

- Design: Il casco è realizzato in ferro ed è composto da tre placche principali che formano una struttura semisferica. Queste placche sono unite da metallo chiodato, garantendo la loro solidità. Il design include una distintiva protezione facciale a forma di occhiali che è sia funzionale che identificativa dello stile.

- Protezione Facciale: La parte anteriore del casco presenta un visore metallico che proteggeva il viso del portatore, una caratteristica essenziale dei "caschi con occhiali". Questo elemento avrebbe offerto una difesa cruciale nei combattimenti corpo a corpo.

- Unione con il Proteggispalle: Alla base del casco si trovano dei fori che venivano probabilmente utilizzati per collegare il casco a un proteggispalle. Questo accessorio, simile a una cotta di maglia, forniva ulteriore protezione all'utente.

Scoperta e Contesto Storico

- Scoperta: Il casco è stato disotterrato il 30 marzo 1943 da Lars Gjermundbu, a Ringerike, in Norvegia. È stato trovato in frammenti all'interno di un tumulo funerario, il che suggerisce le abitudini funerarie vichinghe.

- Contesto Funerario: Gli oggetti recuperati dalla tomba indicano che appartenevano a una persona di alto status, come un nobile o un monarca del regno di Ringerike. Tra questi oggetti si trovavano spade, lance, asce e equipaggiamento equino, accessori tipici di un guerriero di alto rango.

Significato Storico

- Importanza: È significativo notare che il casco di Gjermundbu rappresenta l'unico esempio completamente intatto di un casco vichingo scoperto fino ad oggi. Questo fatto sottolinea la sua unicità e l'avanzata artigianalità.

- Riserva per la Regalità: Si crede che solo individui vicini alla regalità o leader del hird, il seguito personale del re, indossassero caschi di questo tipo. Questo suggerisce che tale equipaggiamento fosse un simbolo di prestigio e potere nella società vichinga.

Conservazione ed Esposizione

- Attualmente: Il casco di Gjermundbu è in esposizione presso il Museo Culturale Storico di Oslo. È considerato uno dei gioielli del museo, attirando visitatori interessati all'era vichinga e al suo lascito.

Il casco di Gjermundbu non è solo un prezioso ritrovamento archeologico, ma anche una finestra sul mondo della guerra vichinga e delle sue gerarchie sociali. Riflette non solo la maestria nella lavorazione del metallo, ma anche il profondo simbolismo di queste armi e armature per i vichinghi dell'Era medievale.

Il Kettle hat, noto anche come elmo da guerra o chapel de fer, è un pezzo emblematico dell'armatura medievale, iconico per il suo design che assomiglia a un pentolone o caldaia da cucina, da cui deriva il suo nome in inglese. Questo elmo era realizzato in ferro o acciaio e si caratterizzava per avere una larga visiera, che forniva una protezione efficace. Nel corso dei secoli, il Kettle hat è stato usato da diversi tipi di combattenti, diventando un elemento essenziale dell'equipaggiamento da guerra nel Medioevo.

Caratteristiche principali del Kettle hat

Il design del Kettle hat è semplice ma straordinariamente funzionale, contribuendo alla sua popolarità durante il Medioevo. Alcune delle sue caratteristiche più evidenti includono:

- Cupola conica o arrotondata: protegge la parte superiore della testa.

- Visiera larga: fornisce una protezione aggiuntiva per il viso, collo e spalle.

- Fabbricazione robusta: realizzata in un unico pezzo di metallo o tramite placche unite.

- Apertura facciale: assicura una buona visibilità e respirazione.

- Opzione di protezione aggiuntiva: consente di aggiungere una cofia di maglia per proteggere il collo e i lati della testa.

Storia e uso

Il Kettle hat è emerso in Europa intorno al XII secolo ed è stato ampiamente utilizzato fino al XVI secolo. Ha trovato una collocazione comune tra diversi gruppi di combattenti, come:

- Fanteria: il suo basso costo e la facilità di produzione lo rendevano ideale.

- Archeri e balestrieri: non ostacolava la visione durante il combattimento.

- Cavalleria leggera: equilibrava protezione e mobilità.

La sua efficacia risiedeva nell'equilibrio tra protezione e comfort, permettendo ai soldati di vedere e respirare senza restrizioni, così come di rimanere protetti da frecce e colpi dall'alto.

Vantaggi del Kettle hat

Questo elmo medievale offriva diversi vantaggi rispetto ad altri design dell'epoca:

- Protezione efficace: specialmente contro colpi e proiettili dall'alto.

- Visibilità e ventilazione: l'utente poteva vedere e respirare liberamente.

- Leggero e comodo: adatto per un uso prolungato.

- Produzione semplice: facile da fabbricare in grandi quantità.

- Versatilità: adatto per diversi tipi di combattenti e situazioni di combattimento.

Variazioni ed evoluzione

Col passare del tempo, il design del Kettle hat è evoluto, adattandosi a nuove esigenze:

- Visiere mobili: aggiunte per una maggiore protezione del viso.

- Estensioni: per migliorare la protezione del collo e dei lati della testa.

- Rinforzi e nervature: aumentarono la resistenza dell'elmo.

- Cote de mailles e gorgete: incorporati per aggiungere protezione.

Verso il XVI secolo, emersero variazioni più elaborate come il morione spagnolo e il cabasset italiano, ma il concetto di una visiera larga protettiva prevaleva.

Eredità e influenza

Il design del Kettle hat ha lasciato un'impronta duratura nella storia degli elmi militari. Durante la Prima Guerra Mondiale, si è riflesso nella creazione dell'elmo Brodie britannico e dell'elmo Adrian francese, entrambi riprendendo l'idea della visiera larga protettiva. Attualmente, il Kettle hat continua a essere un simbolo iconico in rappresentazioni storiche, cinema e videogiochi che riportano nel tempo fino al Medioevo, rappresentando fedelmente il soldato comune dell'epoca.

Il Kettle hat non solo ha svolto un ruolo cruciale nella difesa personale dei soldati medievali, ma ha anche influenzato con il suo design le future generazioni di equipaggiamento militare. È un esempio di come una soluzione semplice ed efficace possa attraversare secoli di evoluzione tecnologica e rimanere pertinente in molti aspetti.

Il *bevor* si distingue come un elemento chiave nella storia delle armature medievali. La sua funzione principale, proteggere le aree vulnerabili del viso e del collo, era cruciale in un periodo in cui il combattimento corpo a corpo rappresentava un rischio considerevole di subire ferite mortali. Questo componente, frequentemente realizzato in un unico pezzo di acciaio o ferro, veniva posizionato tra l'elmo e la corazza, offrendo un rinforzo essenziale contro gli attacchi nemici.

Origine ed evoluzione storica

Dalla sua comparsa nel XIV secolo, il bevor divenne un componente inseparabile dell'elmo *sallet*, un tipo di elmo aperto che richiedeva una protezione aggiuntiva per il mento e la gola. Con l'evoluzione delle tecniche e delle tattiche di combattimento, anche il bevor si evolse, specialmente durante il XV secolo, con lo sviluppo di versioni articolate conosciute come *falling buffe* nel XVI secolo. Queste innovazioni consentirono ai guerrieri di alzare o abbassare la protezione secondo necessità, un aspetto essenziale per facilitare la comunicazione e la respirazione in situazioni di non combattimento.

Caratteristiche e costruzione

Il componente citato in precedenza era generalmente realizzato in blocchi d'acciaio di spessore compreso tra 1 e 2 mm, forgiato a mano per adattarsi al portatore. Di seguito sono evidenziate alcune delle sue caratteristiche più notevoli:

- Protezione specifica: Offriva una copertura integrale per il mento, la gola e, a volte, il collo e parte della spalla sinistra.

- Compatibilità: Era progettato per essere utilizzato insieme a elmi *sallet*, *close helm* e *burgonet*.

- Composizione: Confezionato con parti fisse o articolate, mantenute in posizione tramite cinghie e fibbie.

- Estetica: Esibiva un design gotico e raffinato, spesso con finiture lucide o scure che riflettono l'estetica dell'epoca.

Importanza e funzione in combattimento

Il suo ruolo nel combattimento era innegabile, riducendo il rischio di ferite nella parte inferiore del viso e del collo, aree estremamente vulnerabili. Tuttavia, alcuni cavalieri sceglievano di non indossare continuamente il bevor a causa delle restrizioni che imponeva in termini di respirazione e udito. Le storie di scontri come le Guerre delle Rose sottolineano che non usare un bevor aumentava notevolmente il rischio di lesioni gravi.

Differenze tra Bevor e Gorjal